A l’occasion de sa conférence du mois dernier dans le cadre du cycle « Des Animaux et des Hommes », Arnaud Baudin nous raconte l’histoire des blasons et des armoiries en nous expliquant le rôle que les animaux y jouent. Plongez dans l’univers si particulier de la science héraldique !

Que sont les armoiries et quand sont-elles apparues ?

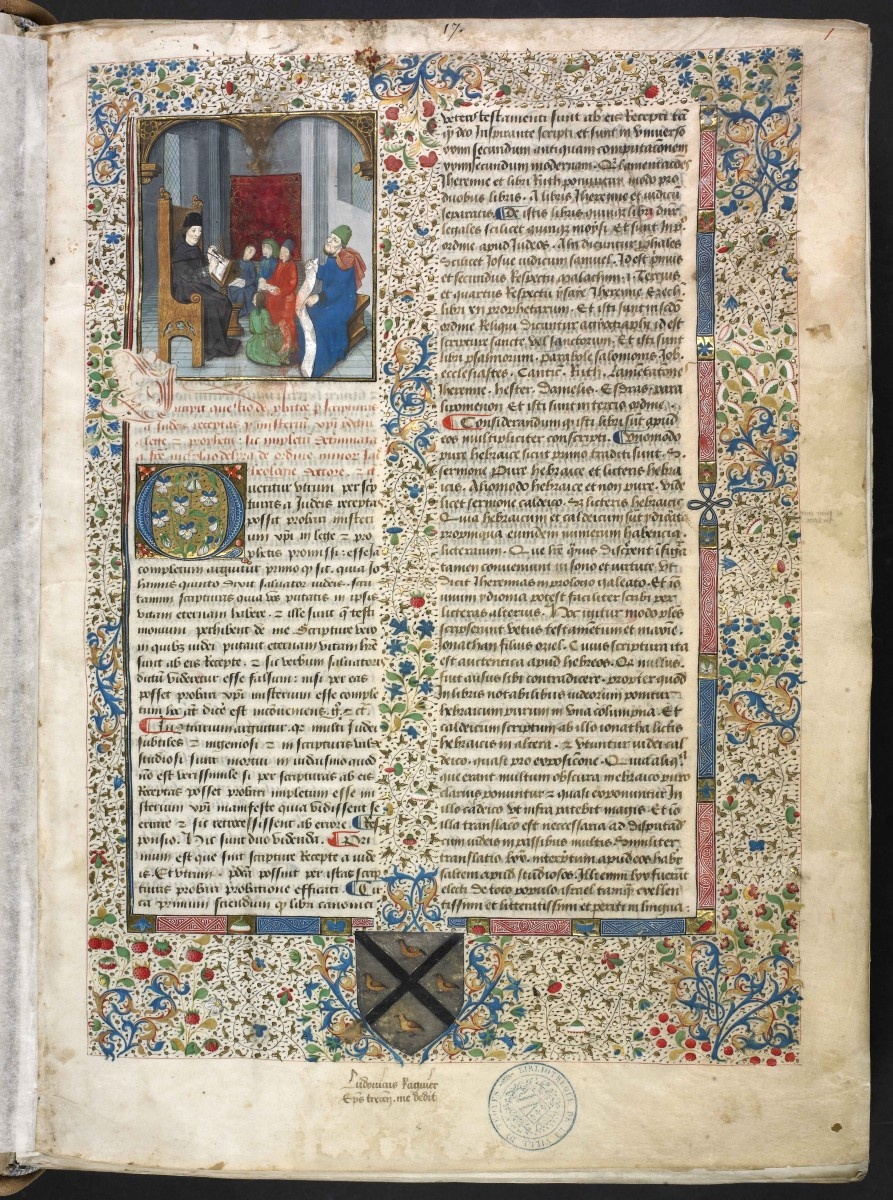

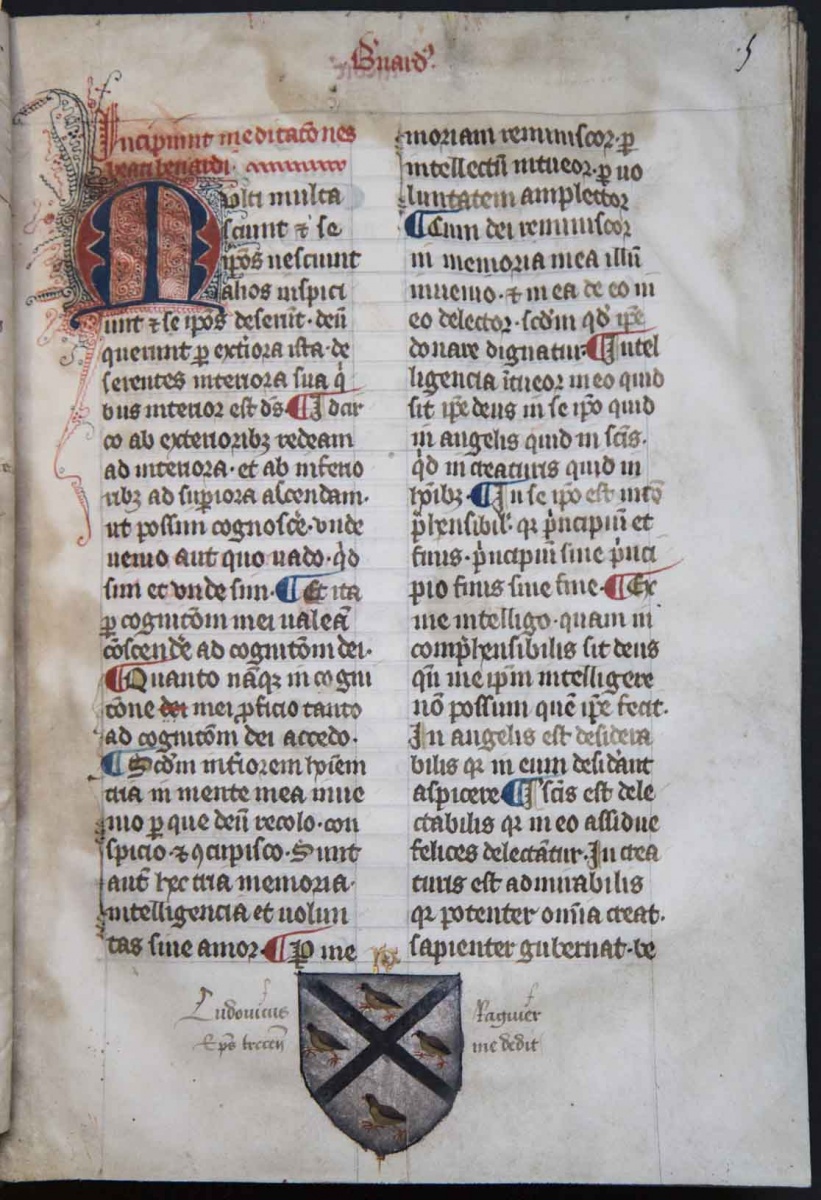

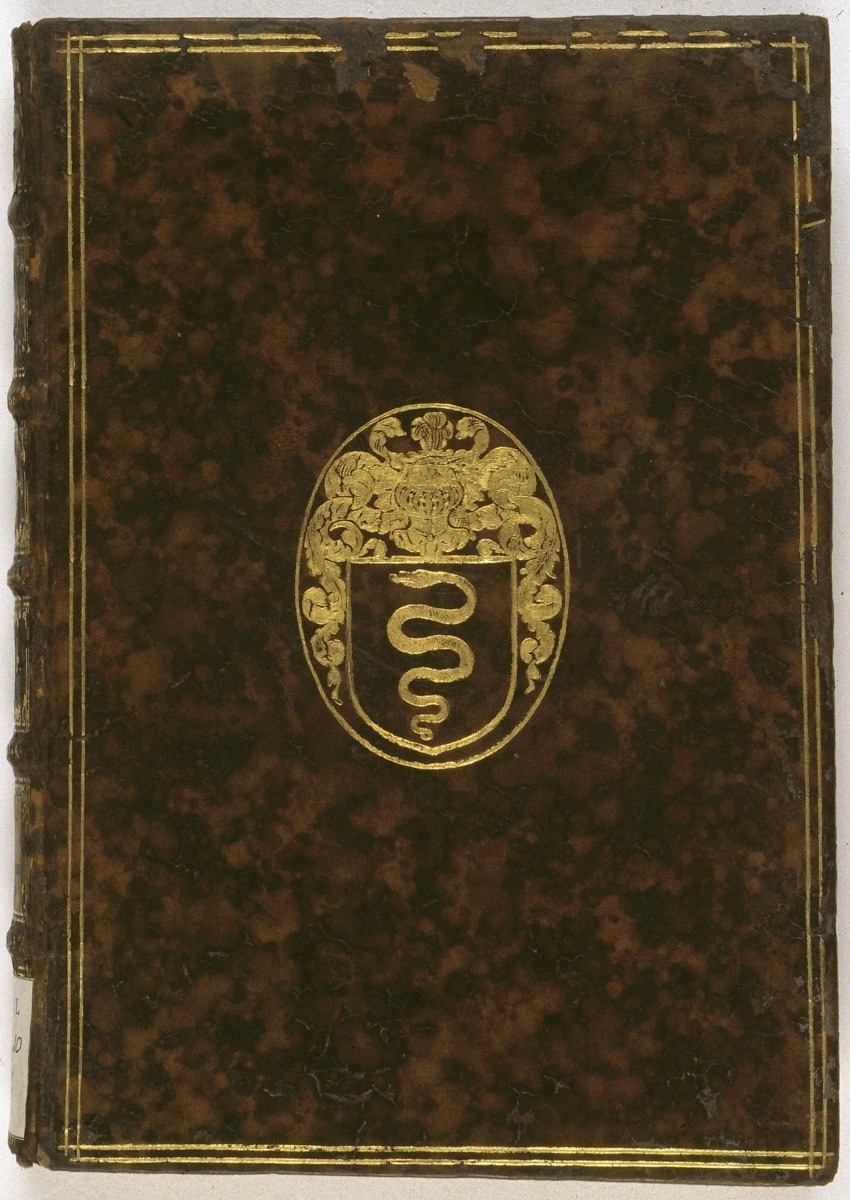

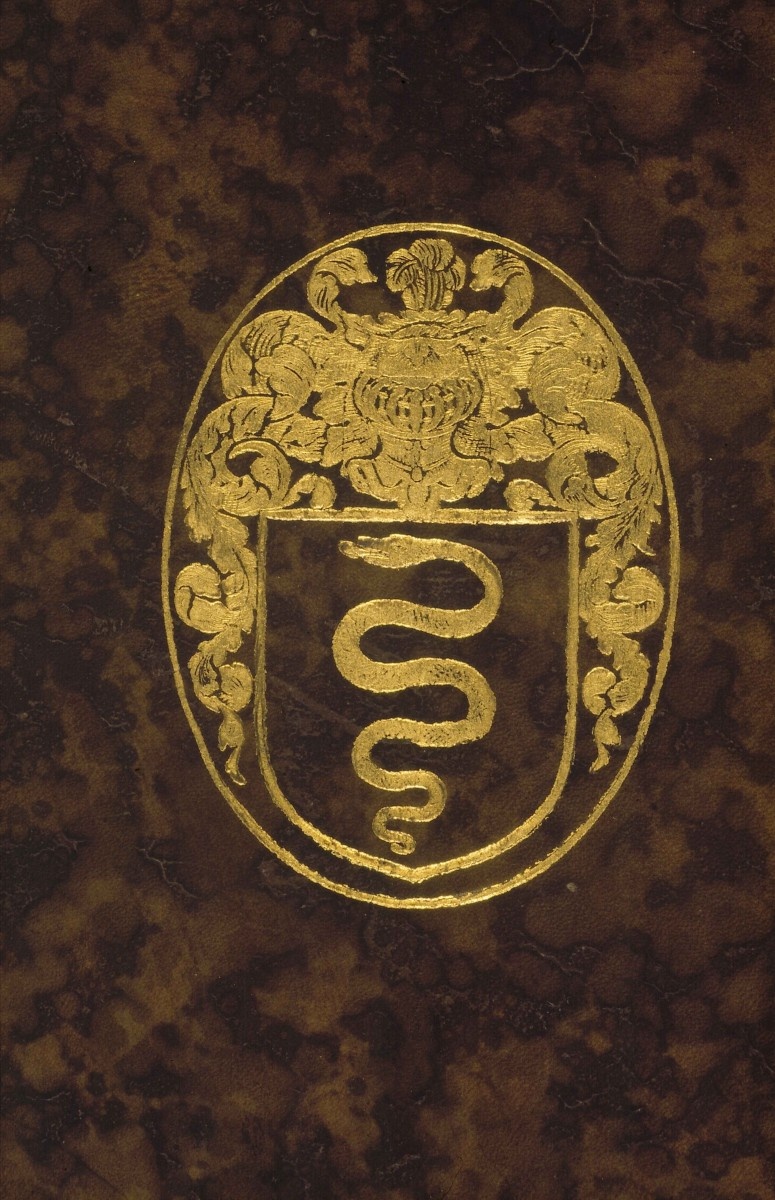

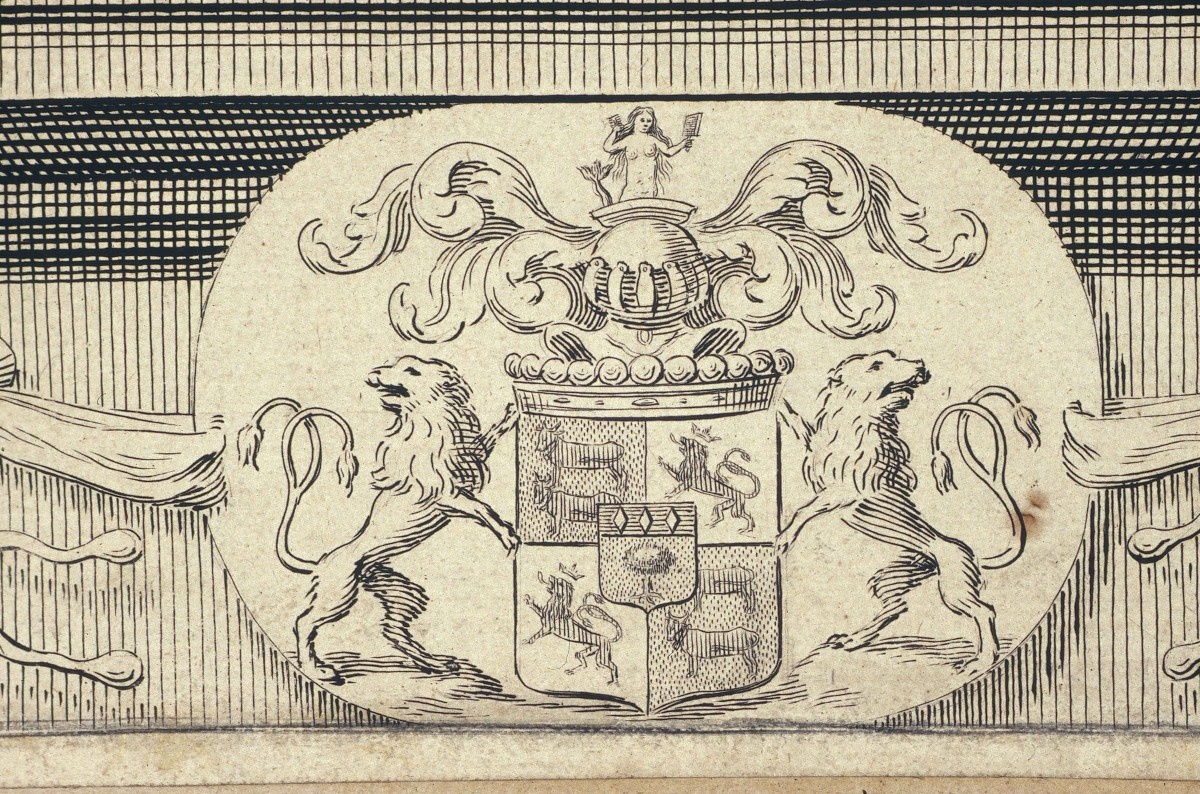

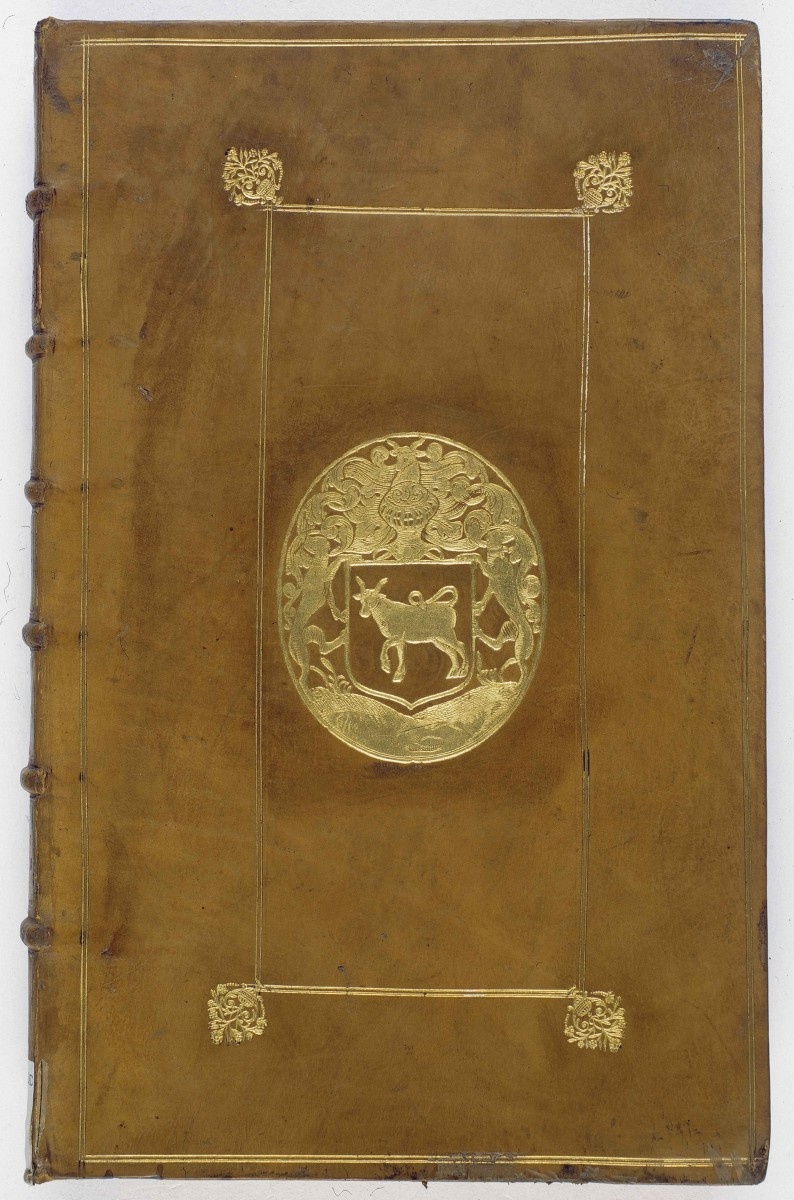

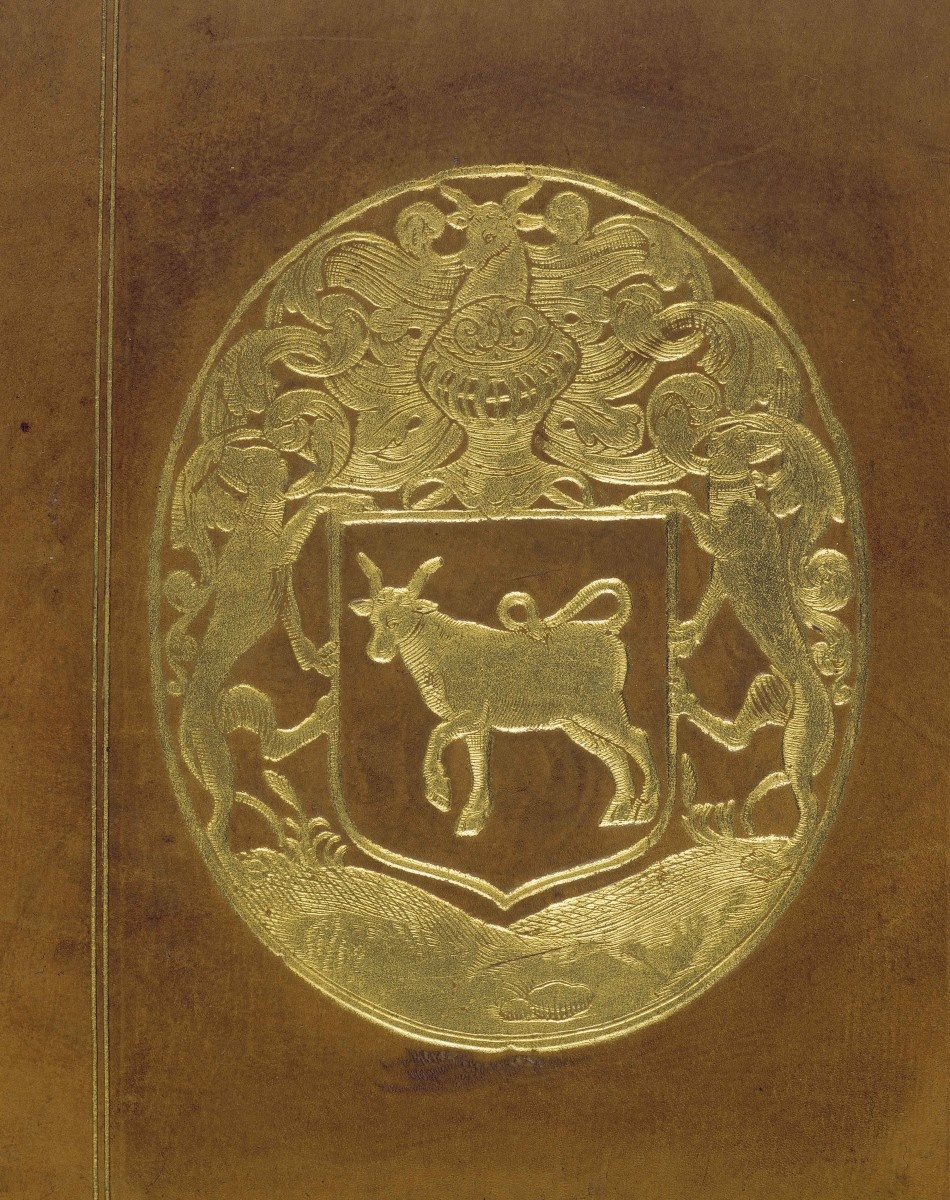

Les armoiries correspondent à un système emblématique né en Occident un peu avant le milieu du 12e siècle. Propres à chaque individu et à son lignage, elles associent à l’intérieur d’un écu et selon une codification complexe, appelée héraldique ou langue du blason, six couleurs principales (or/jaune, argent/blanc, sable/noir, azur/bleu, de gueules/rouge, sinople/vert) à des figures géométriques, des animaux, des végétaux ou des objets (armes, outils, etc.).

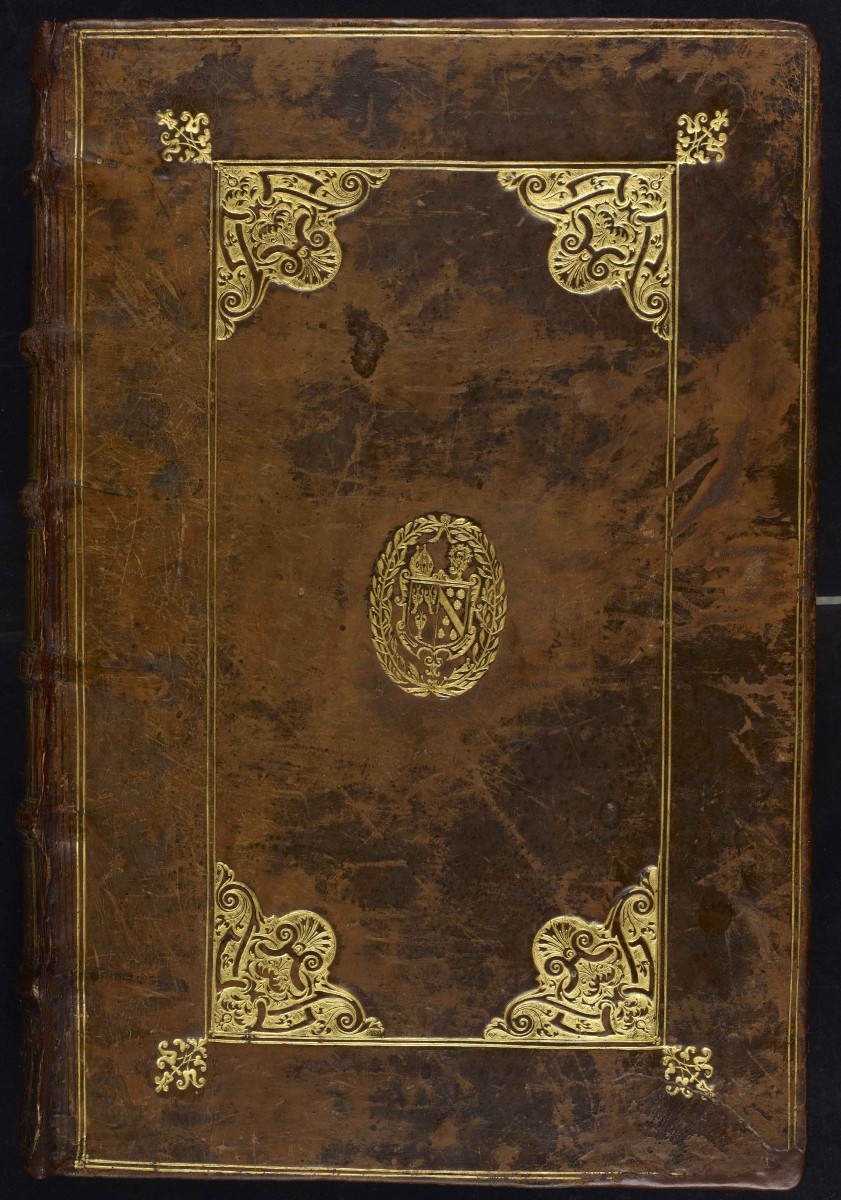

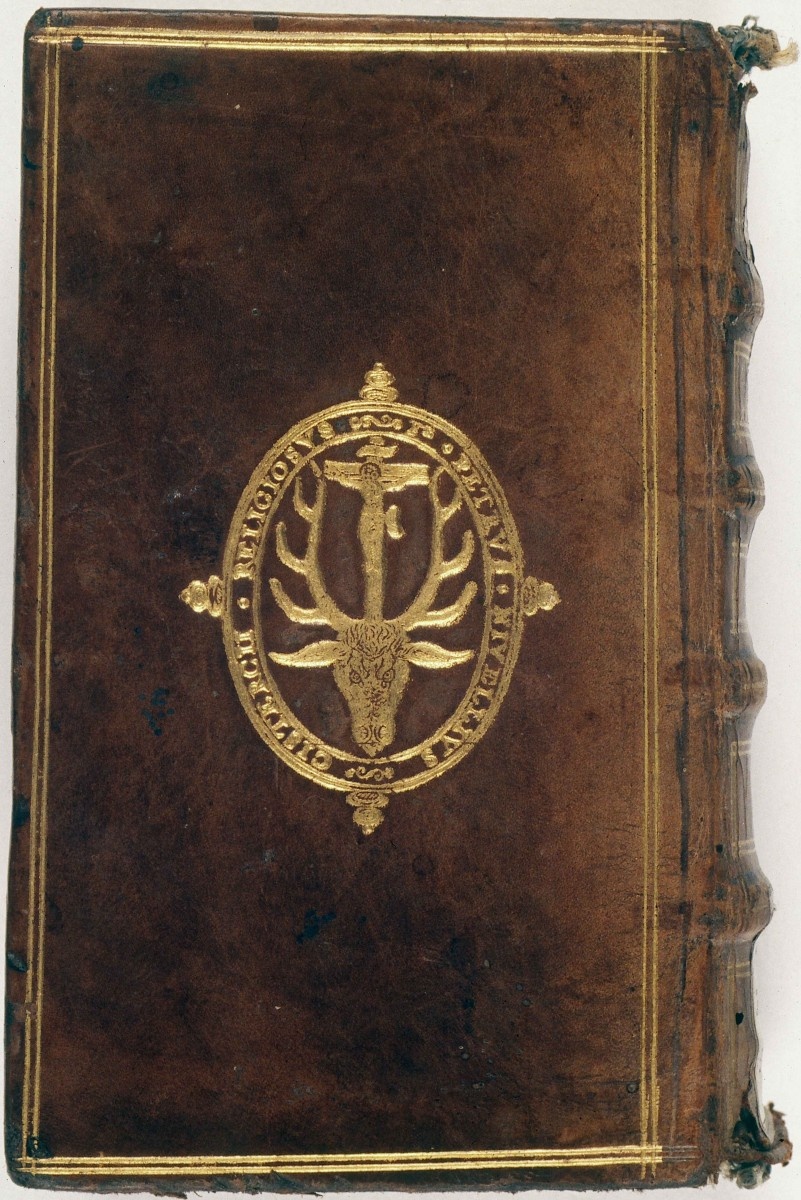

Ce premier ensemble peut être complété, selon les cas et les périodes, par des ornements extérieurs à l’écu et participant également du discours identificatoire mis en place par son détenteur (couronnes, chapeaux ecclésiastiques, cimiers au sommet des heaumes, supports, cris et devises).

D’abord individuelles et réservées aux seuls combattants, les armoiries deviennent progressivement héréditaires. Au début du 13e siècle, leur emploi s’étend aux femmes, aux ecclésiastiques, aux bourgeois et même, dans certaines régions, à quelques laboureurs aisés ; puis, à partir de 1250, aux villes, aux corps de métiers, aux communautés religieuses, aux administrations et institutions. Contrairement à une idée reçue, à aucun moment et dans aucun pays, le port d’armoiries n’a été l’apanage d’une classe sociale.

Pourquoi sont-elles apparues et comment sont-elles choisies ?

En gestation depuis la fin du 11e et le début du 12e siècle, les armoiries naissent sur les champs de batailles et de tournois au moment où les chevaliers, protégés par leur casque à nasal, leur haubert et leur grand bouclier deviennent méconnaissables. C’est donc afin de pouvoir se reconnaître entre eux au cœur de la mêlée que ces combattants prennent peu à peu l’habitude de faire peindre des figures sur la grande surface de leur bouclier.

Le choix de ces couleurs et de ces figures est extrêmement difficile à comprendre. Les cas les plus simples sont ceux des armoiries dites parlantes, c’est-à-dire lorsqu’une figure héraldique établit un jeu de mots avec celui qui en fait usage comme les chats et l’ours du village de Chaource attestés dès la fin du Moyen Âge. D’autres armoiries sont concédées par le seigneur pour service rendu. On songe ici aux armes de Jeanne d’Arc, anoblie par Charles VII après la prise d’Orléans en 1429, et à laquelle est concédée, aux côtés de son épée défendant la couronne, à la fois les couleurs des armes royales et deux des trois fleurs de lis capétiennes. Mais, la plupart du temps, ce choix reste particulièrement obscur et l’historien cherche à le saisir à l’aide de la généalogie, en recherchant, par exemple, l’ancêtre commun à des lignages portant plusieurs décennies plus tard un emblème identique.

Les armoiries ont-elles joué un rôle particulier dans l’histoire de la Champagne au Moyen Âge ?

Pas plus ni moins que dans une autre principauté. En revanche, on distingue des spécificités régionales dans le choix des couleurs et des emblèmes. Aux 12e et 13e siècles, l’opposition est forte dans les pays de l’Empire germanique entre l’aigle, portée par les partisans de l’empereur (Gibelins) et le lion de ses adversaires (Guelfes), l’abandon de l’un pour l’autre symbolisant le passage dans le camp adverse. En Champagne, l’héraldique primitive fait une place importante au lion au sein des plus anciennes familles (Brienne, Conflans, Châteauvillain, Ramerupt, Arcis, Dampierre, Arzillières, Jaucourt, Traînel, etc.) et ce choix peut ainsi apparaître comme une affirmation de l’autonomie de la Champagne par rapport à l’Empire dans le contexte de ce conflit.

0 commentaires